Ya no se trata

de promover una "sociedad alfabetizada", sino la educación

permanente para todos, jóvenes y adultos. El concepto de que la

educación de un ser humano está acabada al concluir la

adolescencia es perfectamente obsoleto. Hoy resulta necesario un

sistema de formación escolar y post-escolar del niño, el

adolescente y el adulto, para que la sociedad en su conjunto y cada uno

de sus individuos sean capaces de adaptarse a la vertiginosidad de los

cambios.

Un

país cuyas escuelas primarias han devenido en comedores

populares y sus maestros en asistentes sociales; cuyos colegios y

universidades pierden en el camino a la mayor parte de sus alumnos;

cuyos profesores llevan años sin acceso a actualización y

viven más como apóstoles que como educadores; un

país que no invierte, no reestructura, no planifica y no debate

sobre la educación, jamás podrá aspirar a un

futuro mejor. Un

país cuyas escuelas primarias han devenido en comedores

populares y sus maestros en asistentes sociales; cuyos colegios y

universidades pierden en el camino a la mayor parte de sus alumnos;

cuyos profesores llevan años sin acceso a actualización y

viven más como apóstoles que como educadores; un

país que no invierte, no reestructura, no planifica y no debate

sobre la educación, jamás podrá aspirar a un

futuro mejor.

La nueva estructura significó la aparición del Ciclo

Polimodal que es, quizá, el segmento donde puede observarse con

mayor claridad el vaciamiento científico y cultural. De sus tres

cursos y diferentes orientaciones han desaparecido, o minimizados,

disciplinas científicas básicas. Así, los

estudiantes pueden llegar a concluir el ciclo sin haber estudiado, por

ejemplo, Geometría, Física, Química, Historia,

Geografía, Literatura y Biología, o pueden haber hecho un

curso con un escaso número de horas que, lógicamente,

cierra el paso exitoso a la educación superior y no califica

para desempeño laboral alguno.

Pero tanto las instituciones como los docentes han debido asimilar otro

proceso; el de la psicologización de la pedagogía. Esto,

dio lugar a que muchas instituciones escolares pasaran a ser

sólo espacios para "la comprensión, la contención,

la libre expresión". La modificación de los

regímenes de calificaciones, la "naturalización" de la

repitencia, la disminución de la exigencia de estudio

sistemático, la introducción de incontables

períodos de compensación, la desaparición del

estudio sistemático de la lengua oral y escrita, el abandono de

la lectura y del uso de libros, el menosprecio por la memoria y la

adquisición de automatismo, son algunas de las formas en la

educación ha ido acompañando la crisis económica,

social, cultura del país.

La

educación ha sido golpeada sistemáticamente en

América latina, y no solo por los altos y marcados

índices de analfabetización que se registran (a modo de

ejemplo, en la Argentina la cantidad de niños menores de diez

años que sufren esta dolencia educativa asciende a 586.570 ), en

todo el continente, sino también porque la educación ha

pasado a ser mucho más que saber leer y escribir, tener

conocimientos básicos de matemática, historia o

literatura. Las nuevas tecnologías y escuelas del pensamiento

contemporáneo forman parte ya hoy, de la instrucción

indispensable de la población en general. Los gobiernos de los

últimos quince años no solo han desatendido la

situación de la educación en el país, sino que han

hecho todo lo posible por degradarla, precarizarla y disminuirla a su

mínima expresión. La cantidad de recursos destinados por

la administración federal, la organización de las

enseñanzas pre-escolar, primaria y secundaria, sin olvidarnos de

la educación superior, van acompañados de una falta

sistemática de políticas de Estado destinadas a evitar la

deserción escolar (la población de entre cinco y quince

años que no asiste a ninguna escuela en la Argentina es de

242.335 niños [2]). La

educación ha sido golpeada sistemáticamente en

América latina, y no solo por los altos y marcados

índices de analfabetización que se registran (a modo de

ejemplo, en la Argentina la cantidad de niños menores de diez

años que sufren esta dolencia educativa asciende a 586.570 ), en

todo el continente, sino también porque la educación ha

pasado a ser mucho más que saber leer y escribir, tener

conocimientos básicos de matemática, historia o

literatura. Las nuevas tecnologías y escuelas del pensamiento

contemporáneo forman parte ya hoy, de la instrucción

indispensable de la población en general. Los gobiernos de los

últimos quince años no solo han desatendido la

situación de la educación en el país, sino que han

hecho todo lo posible por degradarla, precarizarla y disminuirla a su

mínima expresión. La cantidad de recursos destinados por

la administración federal, la organización de las

enseñanzas pre-escolar, primaria y secundaria, sin olvidarnos de

la educación superior, van acompañados de una falta

sistemática de políticas de Estado destinadas a evitar la

deserción escolar (la población de entre cinco y quince

años que no asiste a ninguna escuela en la Argentina es de

242.335 niños [2]).

El proceso de aniquilación de la educación pública

llevado a cabo a partir de los años `90, con un

ensañamiento sin precedentes combinó, la reducción

de los recursos, el vaciamiento del Ministerio de Educación de

la Nación, la transferencia a las provincias de la

enseñanza secundaria (sin los correspondientes fondos), la

reforma sin una planificación adecuada y sin la debida

información de la educación inicial nacional, a

través de la Ley Federal de Educación (ley Nº

24.195), y la intención de modificar la educación

universitaria por medio de la Ley de Educación Superior, a lo

que se le sumaron la multiplicación de pequeñas

Universidades Nacionales y la proliferación de las Universidades

Privadas.

Los presupuestos nacionales destinan pequeñísimas

porciones del total a la educación y la investigación

científica. En el año 2001 con un presupuesto total de

cuarenta y dos mil millones de pesos [3], solo destina tres mil

millones y medio a educación y quinientos millones a ciencia y

técnica [4]. Esto plantea un cuadro crítico a la hora de

hablar de educación, pues de estos recursos no deben surgir

únicamente los salarios docentes sino también, los gastos

de infraestructura, de materiales de estudio y herramientas necesarias

para el desarrollo del aprendizaje, la renovación de la poca

tecnología disponible, etc. Mientras esta es la situación

que existe en la educación, la relación que guarda con

otros sectores del gasto público es disparatada (a modo de

ejemplo los servicios de la deuda externa pública nacional se

llevaron once mil millones de pesos). De este modo, el gasto de los

servicios de la deuda externa (esto es los intereses) significan el 26%

del presupuesto, mientras que la educación solo recibe el 9,5%.

Que la formación de la sociedad, y el desarrollo del perfil

cívico de los habitantes de un país este por debajo de

los asuntos financieros en las prioridades del Estado, muestra poca

voluntad política de crecimiento a nivel social del país

de carácter humano y una muy mala estrategia de crecimiento

económico sostenido a largo plazo, puesto que para esto es

fundamental la inversión en la producción intelectual.

La falta de una educación organizada y orgánica atenta

contra la identidad común de una nación, pues no permite

la transmisión y difusión de ciertos conocimientos

básicos forjadores de identidad como por ejemplo mismo lenguaje,

una historia común, familiaridad con el territorio, un

conocimiento del Estado al cual están ligados y del cual forman

parte fundamental, etc. Las sociedades son más injustas,

violentas e inequitativas cuanto más espacios le son

cedidos a la ignorancia.

Por todo esto es necesario comprender que el proceso educativo, se

inicia a una temprana edad, en el nivel preescolar, pero

paradójicamente no termina nunca. La clave de la

educación es lograr que las personas o educandos logren

desarrollar el pensamiento crítico, que es la herramienta

que va a posibilitar formar ciudadanos concientes de su

situación y comprometidos con la realidad social. La Universidad

es, por así decirlo, el ultimo escalón dentro de este

proceso, pero no representa el final. Vemos hoy que en las puertas del

siglo XXI, el titulo de grado pierde en posibilidades frente al

profesional de postgrado, y esto se debe a su situación

educacional.

Debemos tener presente también que un sistema es un conjunto de

elementos que guardan relación entre si, de tal forma que los

cambios sufridos en alguno de ellos, ya sea por causas externas o

internas, extienden sus efectos a los demás. Los elementos de un

sistema educacional son las instituciones escolares, clasificadas en

niveles.

Ahora bien, la situación de la Universidad pública no es

muy distinta a la del resto del sistema educativo y no se ha escapado

por completo del embate contra la educación en general.

La cantidad de dinero que los argentinos colectivamente dedicamos a la

educación en general, y a la educación superior en

particular, si bien tiende a crecer en el largo plazo, no

acompañó ni remotamente al crecimiento de las necesidades

tal como lo indica el número de estudiantes. Las razones que

intervienen en este suceso se pueden agrupar en tres, teniendo presente

su gran contenido político-ideológico.

Primero, la riqueza generada por la Argentina en los últimos

años fue marcadamente en descenso; mientras que las tasas de

desempleo y exclusión social fueron marcadamente en aumento. Y

en consecuencia, el rol social de la Universidad juega un papel

fundamental, sobre todo como contenedora de aquellos que ante las

incapacidades diarias buscan refugio en las aulas invirtiendo en el

desarrollo intelectual.

Segundo, el Estado Argentino, ha sufrido una aguda crisis fiscal, lo

cual significa que no ha conseguido genuinos recursos para hacer frente

a todos los gastos. La desvinculación del Estado de

prácticamente todos los aspectos sociales hizo que la

solución al déficit fiscal fuera el recorte; en vez de la

persecución de los grandes deudores (representantes de los

más altos y poderosos sectores económicos). Es de

remarcar que los recursos asignados a la educación superior en

el presupuesto del año 2002 es sensiblemente menor al del

presupuesto de 2001. Mientras en el primero se le asignan mil

ochocientos un millones de pesos ($1.801.000.000), al siguiente se le

recortan alrededor de cuatro millones de pesos, determinando un total

de mil setecientos noventa y siete millones de pesos ($1.797.000.000).

Tercero, es bueno recordar que los recursos son siempre escasos y su

utilización surge de procesos de decisión complejos a

veces muy oscuros pero que reflejan las prioridades de los grupos de

mayor incidencia en las decisiones. Es evidente que la mayoría

de la sociedad, y los estudiantes en particular, no tuvimos una

participación, ni un mero reconocimiento, al momento de poner

los temas de la agenda de Estado.

No es necesario ahondar profundamente en las consecuencias directas e

indirectas que los sucesivos recortes presupuestarios tienen sobre el

sistema universitario publico nacional. Mas bien hay que decir que con

fruto de la situación económica, entre otros factores, la

Universidad ha sufrido un cambio profundo en sus objetivos y

funcionamiento.

La Universidad concebida originariamente como una corporación de

intelectuales destinada a formar pensadores, ellos claramente

comprometidos con la realidad y con una gran capacidad de

análisis y resolución de los diversos temas que afectan a

la sociedad; fue abandona en la actualidad debido a la necesidad de

precarizarla, donde las corporaciones sólo se encargan de cuidar

el monopolio de sus actividades convirtiéndose así en

empleados de lujo, en vez de plenos transformadores de la realidad.

La educación es un concepto que supera cualquier

definición estanca, o cualquiera que la quiera circunscribir a

una etapa determinada. Es un proceso permanente que debe involucrar a

toda la comunidad. No podemos pensar la educación como un

mercado mas, donde la oferta y la demanda regulan las relaciones entre

educados y educando, entre ciudadanos e instituciones. La

educación (como la salud) es siempre publica. El Estado es el

agente responsable indelegable.

La educación es lo que moldea las sociedades, las define y

determina, y es además un factor principalísimo de

movilidad social ascendente, permitiendo construir sociedades

más igualitarias desde todo punto de vista.

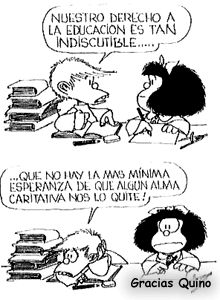

Por eso, en los comienzos de este siglo que recién empieza

debemos recordar que la educación es un derecho y no un

privilegio que otorgan los hacedores de políticas y del

pensamiento globalizado.

Artículo extraído

de Internet por Rodrigo

|